« La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. » Platon

Pour bien comprendre l’urbanisme, les PLU, règles et termes utilisés par les urbanistes, nous vous proposons quelques définitions, des réponses à vos questions et un lexique.

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme :

Il regroupe les documents qui encadrent le développement urbain d’une commune. Projet d’aménagement du territoire, règles de construction, préservation de l’environnement.

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, qu’est-ce que cela signifie, à quoi ça sert et qui l’élabore ?

Définition : suite à la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, le PLU a succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS) qui fixait les règles d’urbanisme depuis 1967.

Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil principal d’aménagement du territoire à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes. Il définit les grandes orientations du projet global d’aménagement de la commune dans le respect du développement durable.

Le règlement du PLU est opposable à toute personne publique ou privée (administration, particulier, promoteur) souhaitant réaliser des travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d’un bâtiment existant.

A quoi sert le PLU ?

L’enjeu principal lors de la rédaction d’un PLU est de réussir à apporter une réponse aux besoins de la population en matière de logement, de déplacement et d’infrastructures tout en préservant les espaces naturels. Rendre possible l’expansion des villes sans en dégrader l’environnement, le patrimoine ni l’architecture, tel est l’objectif du PLU.

Trois grands objectifs sont poursuivis : planifier, réglementer et protéger.

- Planifier la ville consiste à présenter les grandes orientations d’aménagement souhaitées par les élus et les moyens pour atteindre ces objectifs. Le PLU accompagne ces évolutions de la ville : élargissement de voirie, orientations d’aménagement, création d’équipements, …

- Règlementer le développement de la ville, c’est définir les règles qui s’appliquent à chaque parcelle afin de mettre en œuvre les objectifs politiques choisis : densification de certains secteurs, préservation de quartiers de centres villes anciens, etc. Chaque parcelle se voit appliquer des règles de constructibilité strictes : hauteur, emprise au sol, alignement, recul, etc.

- Protéger, cela signifie identifier les éléments de patrimoine jugés remarquables et qui méritent d’être mis en valeur : espaces verts protégés, bâtiments remarquables, arbres à conserver.

Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme découpe les communes en différentes zones. Les règles d’aménagement et de construction applicables à un terrain donné sont différentes selon la zone dans laquelle il se trouve.

Qui élabore le PLU ?

L’élaboration d’un PLU est un processus long qui prend souvent entre un an et demi et deux ans. Elle est à l’initiative des élus de la majorité et engagée par délibération du conseil municipal. Certains PLU sont établis à l’échelle de plusieurs communes. On les appelle alors PLUI pour Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Ce délai d’élaboration s’explique par la réalisation d’études approfondies mais également par les procédures. En effet, la consultation de nombreux de services de contrôle de l’Etat ou organismes locaux est obligatoire. Ainsi la Préfecture et ses services, la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) ou encore l’Architecte des Bâtiments de France émettent un avis sur le projet du PLU.

Enfin, les réformes de 2016 renforcent les obligations de consultation du public par des démarches de concertation ambitieuses. La population est associée et consultée régulièrement pour donner son avis sur les orientations et les mises en œuvre du PLU. Tous les citoyens peuvent alors contester les choix retenus à chaque étape de la consultation publique. L’ensemble des avis écrits sont pris en compte par le commissaire enquêteur dans ses rapports d’enquête publique. La collectivité devra y répondre point par point pour justifier ses choix.

Que contient un PLU ?

Un Plan Local d’Urbanisme contient plusieurs éléments :

- Un rapport de présentation : ce document détaille les raisons des choix fait pour l’élaboration du PLU. Il précise l’état initial de l’environnement ainsi que les incidences prévisibles des décisions prises. Différentes analyses et diagnostics viennent appuyer les explications.

- Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : véritable clé de voûte du plan local d’urbanisme, le PADD décrit les principales orientations de la commune en matière d’aménagement du territoire. C’est la vision politique.

- Un règlement qui contient un plan de zonage ainsi que les règles à appliquer en matière de construction et d’urbanisation pour chaque zone.

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : les OAP déterminent les règles d’aménagement ou de réhabilitation propres à certains secteurs ou quartiers de la commune jugés comme sensibles ou prioritaires.

- Des annexes : ce sont les documents nécessaires à la bonne compréhension du PLU.

Quelles sont les différentes zones définies par le PLU ?

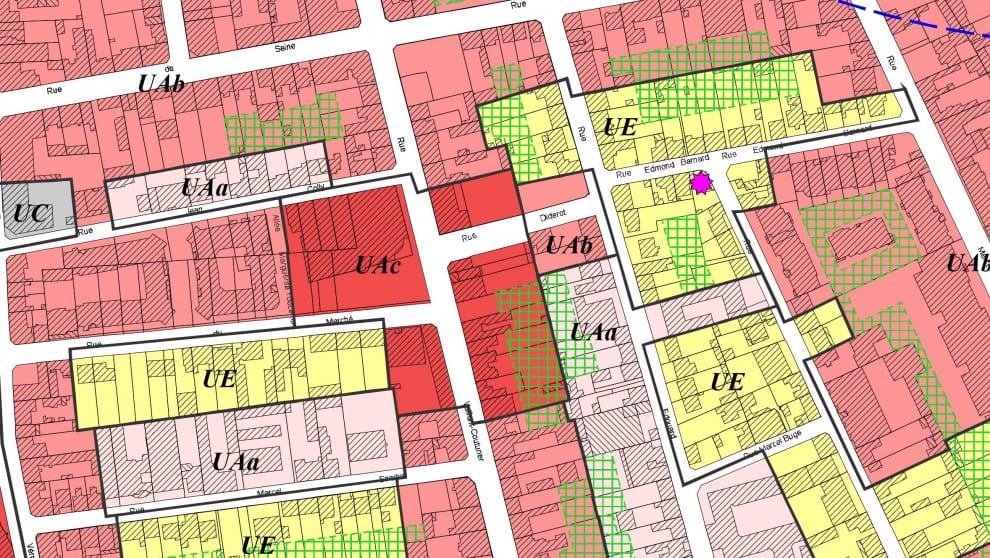

Le plan de zonage du PLU divise le territoire communal ou intercommunal en quatre types de zones (cf. plan de zonage ci-dessous) :

- Zone U : les zones urbaines correspondent aux secteurs de la ville déjà urbanisés. Elles se déclinent selon le type de construction admises : logement, l’hôtellerie, commerces, services, bureaux, activités artisanales ou industrielles, etc. Elles regroupent ainsi différentes dénominations comme les zones UA, UB, UC, UD, UE, UH, UP, … selon les PLU.

- Zone AU : les zones à urbaniser sont, le plus souvent, des secteurs naturels qui seron urbanisés à court ou moyen terme. Ainsi, la constructibilité de ces zones est souvent faible et en attente d’une modification du PLU par la collectivité. La ville cherche à maitriser le développement de ces zones identifiées comme stratégiques.

- Zone A : les zones A visent un usage exclusivement agricole. Ces zones ne sont pas constructibles. Les seules constructions autorisées peuvent être des hangars, des granges ou, exceptionnellement, des bâtiments d’utilité collective ou de service public.

- Zone N : les zones naturelles ou forestières sont protégées. Elles ne sont pas constructibles, mais peuvent accueillir certaines installations qui ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

On note que dans certaines communes, il n’y a pas de PLU. Dans ce cas, c’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui régit l’aménagement du territoire local. Il est alors possible de consulter la carte communale pour déterminer si un terrain est constructible ou non.

Quelle différence entre une révision et une modification du PLU ?

Une collectivité modifie régulièrement son PLU afin d’ajuster dans le temps ses règles et permettre la réalisation de projets. En effet, le PLU n’est pas un document figé. La collectivité peut y apporter des modifications, mais pour cela elle doit suivre une démarche très encadrée. Une ville peut apporter des adaptations à son plan de zonage ou au règlement d’une zone de son PLU si celles-ci sont compatibles avec le projet politique annoncé dans le PADD, pièce centrale du PLU.

Ce processus de modification du PLU dure environ 6 mois. Le conseil municipal initie le processus par délibération. Une enquête publique informant la population et lui permettant de donner son avis conclue la procédure. Ainsi, là encore, les citoyens pourront contester ces modifications et la collectivité devra motiver ses choix.

Si la ville souhaite apporter des évolutions en profondeur, elle engage alors une révision du Plan Local d’Urbanisme, c’est-à-dire une refonte complète. En effet, une collectivité entreprend l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme généralement tous les 6 à 10 ans en raison des cycles politiques et de l’évolution du contexte communal.

Comment consulter un PLU ?

Tout PLU est consultable directement en mairie. La plupart du temps, vous pouvez consulter le PLU d’une commune en ligne sur le site officiel de la mairie concernée. Vous pourrez y télécharger toutes les pièces composant le document d’urbanisme.

Quel rapport entre le permis de construire que je souhaite déposer et le Plan Local d’Urbanisme de ma commune ?

Un permis de construire est une autorisation administrative qui doit respecter strictement toutes les règles établies par le Plan Local d’Urbanisme.

Avant de déposer une demande de permis de construire, il est donc primordial de consulter le PLU de la commune. En effet, il faut de s’assurer de respecter le règlement local : forme et couleur du bâtiment, implantation par rapport aux voies et aux voisins, emprise au sol, hauteur de la construction, règles de stationnement, raccordement aux réseaux, aspect de la clôture, etc.

Ainsi, lorsqu’un permis de construire est déposé en mairie, les services instructeurs étudient point par point sa conformité au PLU. Selon les permis de construire, la collectivité disposent alors d’un délai de 3 à 5 mois pour donner son avis. S’il est conforme, le permis de construire est alors approuvé par la collectivité.

Lexique et définitions :

ABF Architectes des Bâtiments de France

CDT Contrat de Développement Territorial

COPIL Comité de Pilotage

COTEC Comité Technique

DP Déclaration Préalable de travaux

DRIEA Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie

EIE Etat Initial de l’environnement

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation

ONF Office National des Forêts

PADD Projet d‘Aménagement et Développement Durable

PCET Plan Climat Energie Territorial

PDE Plan de Déplacements des Entreprises

PDTT Projet Territorial de Développement Durable

PDUIF Plan de Déplacements urbains de la Région Ile-de-France

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PPA Personnes Publiques Associées

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SDT Schéma de Développement Territorial

RLP Règlement Local de Publicité

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique

TVB Trame Verte et Bleue

ACROTERE

Sont considérées comme des acrotères, la partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toiture terrasses accessibles ou non ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.

ALIGNEMENT

La limite entre le domaine public et une propriété privée. Il s’agit de l’alignement des voies publiques ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer.

ANNEXES ET BATIMENTS ANNEXES

Les annexes constituent des locaux ou constructions indépendants et accessoires du bâtiment principal, de faible dimension et ne présentant pas de communication avec ce dernier. Ainsi par exemple, un garage, un abri de jardin, un local technique, sont des annexes de l’habitation.

AUVENTS

Petit toit en saillie sans pilier ni mur périphérique.

BAIES

Une baie est une ouverture menuisée dans un mur ou une toiture. Elle est destinée à laisser un passage à travers le mur pour permettre de circuler, pour éclairer ou aérer. Dans certains cas, la baie est destinée uniquement à orner, c’est le cas des baies aveugles. Toutefois, ne constituent pas une baie au sens du présent règlement les éléments ne constituant pas de vue, à savoir :

une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre au-dessus du niveau du plancher ; une porte non vitrée ; les châssis fixes dotés d’un vitrage définitivement translucide, ainsi que les parois fixes en pavés de verre ; les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

DEBIT DE FUITE

Le débit de fuite d’un dispositif de gestion des eaux pluviales correspond au flux sortant de la parcelle vers le réseau d’eau pluviale ou vers le milieu naturel extérieur à l’emprise du projet. Il s’exprime en litres par secondes (L/s). Il est celui qui assure la vidange d’un ouvrage. Le débit fixe est celui à ne pas dépasser après imperméabilisation. Les mesures correctrices peuvent consister à prévoir le stockage des eaux pluviales qui seront restituées de façon différée au milieu naturel afin de ne pas dépasser la valeur du débit de fuite fixe.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS

La distance entre deux constructions non contiguës est la distance mesurée horizontalement de tout point de la façade d’une construction, au point le plus proche de l’autre construction, en ce non compris les éléments de modénature, les auvents, les perrons, les débords de toiture et les parties de construction situées en dessous du niveau du sol naturel.

EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines, margelles comprises, sont inclues dans le calcul de l’emprise au sol.

ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Ces équipements sont divisés en 6 sous-catégories :

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

- Salles d’art et de spectacles

- Équipements sportifs

- Autres équipements recevant du public

ESPACES LIBRES

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’implantation des constructions.

ESPACES DE PLEINE TERRE ET/OU VEGETALISES

Espaces végétalisés permettant la libre infiltration des eaux pluviales. L’espace peut être planté (arbres, arbustes, légumes, fleurs, couvre sol végétal naturel) et / ou engazonné naturellement. Cet espace est constitué de terre végétale ou substrat avec une épaisseur minimale de 80 cm de substrat.

Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre s’ils sont imperméables.

EXTENSION

Une extension est un agrandissement d’une seule et même surface bâtie exigeant un minimum de contiguïté et devant être d’une superficie inférieure à celle du bâtiment existant (extension mesurée). Elle peut s’effectuer dans un plan horizontal et/ou vertical. Une surélévation constitue donc une extension au sens du présent règlement.

FAÇADE

La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales situées au-dessus du niveau du sol naturel, qu’elle forme ou non pignon.

FAÇADE en vis-à-vis

Il s’agit d’une notion qui concerne une façade face à une autre façade, c’est-à-dire de corps de bâtiment à corps de bâtiment ou d’immeuble à immeuble.

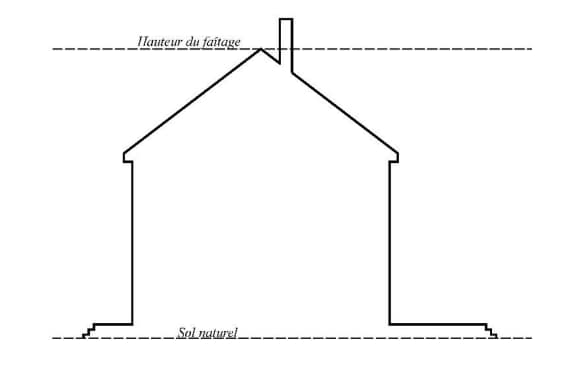

HAUTEUR DE FAÇADE (HF)

La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction en tout point à compter du sol naturel avant travaux et jusqu’au faîte du bâti, exclus, dans la limite de 2,00 m, les ouvrages techniques tels que souches de cheminées et de ventilation, tuyaux de poêles, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps dès lors que ces ouvrages sont nécessaires au fonctionnement ou à l’usage de la construction. En outre sont également exclus de ce calcul dans la limite de 2,00 m, les dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable.

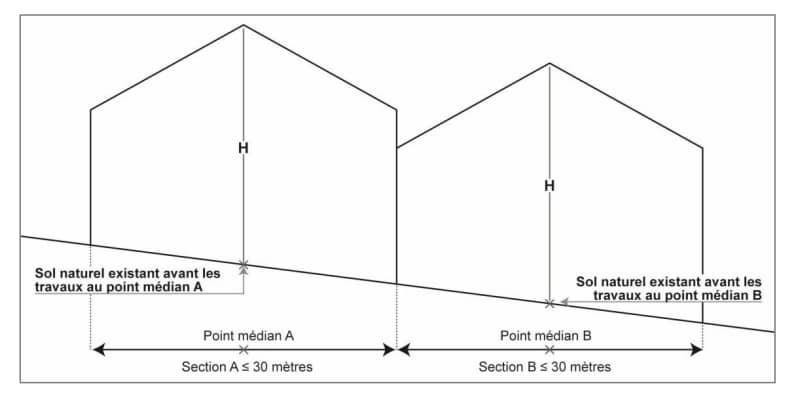

QUE SAVOIR POUR LES TERRAINS EN PENTE ?

Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 30 mètres maximum chacune. La hauteur au faitage et le nombre de niveaux s’apprécient au point médian de chaque section de bâtiment.

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 10 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privée).

Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs et de niveaux différents est inférieure à 10 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large, ou de niveau le plus élevé.

HAUTEUR PLAFOND DES CONSTRUCTIONS (HP)

La hauteur plafond des constructions correspond à la hauteur maximale à laquelle peuvent s’élever les constructions. C’est la hauteur au faîtage ou la hauteur à l’acrotère pour les toitures terrasse qui est considérée dans le calcul de la hauteur plafond des constructions.

LARGEUR DU TERRAIN

La largeur du terrain se mesure perpendiculairement aux voies, publiques ou privées, et emprises publiques, au droit de l’implantation de la façade sur rue de la construction entre les limites séparatives latérales.

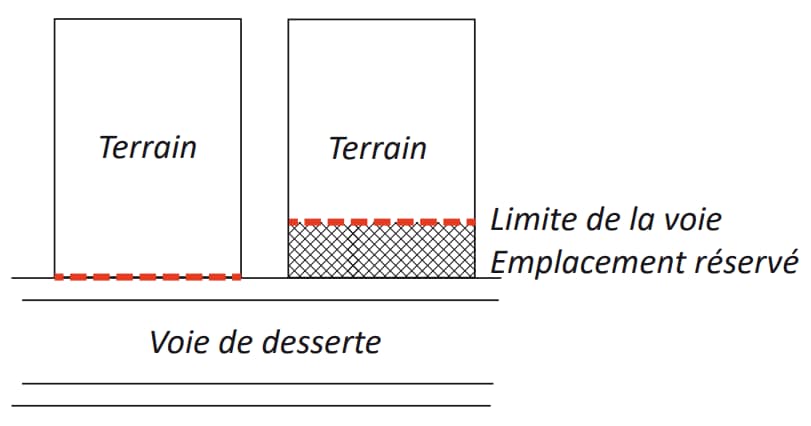

LIMITE DE VOIE / EMPRISE PUBLIQUE OU PRIVEE

La limite de voie et d’emprise désigne, soit la limite entre la propriété privée et les voies et emprises ouvertes à la circulation générale quel que soit leur statut ou leur fonction (routes, voies piétonnes, voies cyclistes, chemins, voies en impasses, etc…), soit la limite d’un emplacement réservé, figurant au plan de zonage, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.

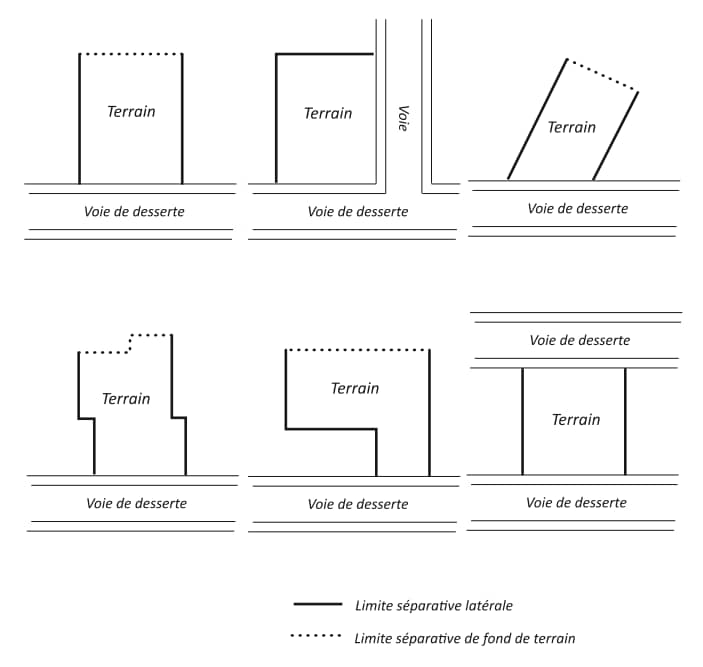

LIMITES SEPARATIVES (LATERALES ET DE FOND DE TERRAIN)

La limite séparative est constituée des limites du terrain avec une autre parcelle ne constituant ni une voie, publique ou privée, ni une emprise publique. Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales. La limite séparative de fond de terrain est constituée par la limite opposée à la voie qui n’aboutit à aucune voie, publique ou privée, ni emprise publique. Un terrain d’angle est concerné exclusivement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

MARGE D’ISOLEMENT ET RETRAIT

La marge d’isolement implique une mesure de longueur de vue à partir du mur au droit des baies alors que le retrait est calculé par rapport au bâti, au nu de la façade. Le retrait est la distance mesurée horizontalement en tout point séparant le projet de construction avec une limite séparative.

MARGE DE RECUL

La marge de recul correspond à la distance qui sépare la limite de voie publique ou privée en tout point de la construction existante ou projetée non compris les saillies limitées aux débords de toiture, auvents, perrons ou modénatures. Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite de voie.

MODENATURE / Modénature

Traitement ornemental (proportions, formes, galbes) de certains éléments en relief ou en creux d’un édifice, tels que corniches, bandeaux, moulures, etc.

PIGNON

Façade implantée en limite séparative.

SOL NATUREL

Le sol naturel est le sol tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

STATIONNEMENT

On entend par « place commandée » une place de stationnement réalisée dans le prolongement horizontal d’une autre place qui la condamne.

Ainsi, la place N° 2 commande la place N° 1. Les deux places doivent impérativement n’être utilisables que par le même usager et ne peuvent appartenir

à plusieurs propriétaires. Les places commandées devront respecter une surface minimale de 2,50 m x 8,50 m par ensemble de deux places adjacentes.

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. La notion de « clos et de couvert » implique que la construction comporte un système de fermeture (porte, fenêtre, grille, etc.) Ne sont donc pas à prendre en compte les balcons, les loggias, les terrasses car ce ne sont pas des surfaces closes et couvertes.

TERRAIN

Un terrain ou unité foncière correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu par les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie, un terrain privé ou un cours d’eau, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

UNITÉ FONCIÈRE

Parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. Les dispositions réglementaires du PLU s’appliquent à la parcelle et à l’unité foncière.

VUES

Ouvertures ordinaires pourvues de portes ou de fenêtres qui peuvent s’ouvrir et par conséquent, permettre de laisser passer la lumière et l’air, et ne s’opposent pas au regard. Les vues permettent d’avoir un regard sur le terrain d’autrui.

Sont qualifiées de vue, les fenêtres, les balcons, les terrasses et les loggias, de même que les plates-formes.

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :

- les ouvertures placées à plus de 1,90 mètre du plancher (y compris pour les ouvertures de toit) ;

- les portes pleines ;

- les châssis fixes et verre translucide ;

- les marches des escaliers extérieurs ;

- les pavés de verre ;

- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse)